讓文物活起來、鬆開文物收藏枷鎖,是激發民藏活力的第一步

2022-10-24 10:00:39 來源: 世界杯賽程預測 導刊

讓文物活起來、鬆開文物收藏枷鎖,是激發民藏活力的第一步

河南省收藏家協會常務副會長,河南省收藏家協會古陶瓷研究所所長、鄭州市一田古陶瓷博物館創始人:劉一田

作為收藏人,我常常在想,收藏的最高境界是什麼!

是沉浸在自己的收藏品中獨自把玩、獨自陶醉,從中獲得愉悅;還是坐擁無數奇藏,成為聞名遐邇的大收藏家,贏得眾星捧月般的榮耀。

很多人也許是這麼認為的,這些真的這麼重要嗎。

數十年的收藏經曆讓我知道,收藏之路並沒有大家想象的那麼順暢,許多同行人明白的,隻要你走上收藏這條路,便注定了歡樂與痛苦並存,興奮與焦慮常伴,得意與懊惱反反複複。

近年,民藏逐漸得到認可,認為民間收藏是國家收藏有益補充,兩者相得益彰。國寶民藏,藏富於民是我國改革開放後弘揚傳統文化,推動和促進文化大繁榮,實現文化興國的一項重大舉措。對於民間收藏需要再認識,需要從全局出發,認識民間收藏對保護文物的特殊貢獻。

但是,在收藏這個行業裏,有些資深專家,對民間收藏十分不屑,甚至直言不諱地表示對民間收藏的蔑視。這是一個普遍存在的客觀事實,我想說,收藏圈內,不應有身份高低貴賤之分,無論你是館藏權威專家,還是普普通通的收藏愛好者,隻是身處社會環境不同,但都應一視同仁。

民間收藏的發展與社會經濟繁榮密不可分,人們手裏經濟寬裕了自然就會產生收藏家。我國民間收藏發展到現在這個體量,正是在我國社會經濟繁榮昌盛的背景下孕育而生的。收藏本身就是中華民族傳統曆史文化的一種傳承與保護,全國幾千萬收藏者經年累月的付出與堅守,自覺地保護了文物的流失,儼然已成為保護和傳承中華文化的重要力量。

不可否認,收藏行業並不是淨土,收藏愛好者、收藏家中也並非人人皆是君子,收藏已成為一種商業行業,從業人員魚龍混雜,自然會有各種負麵的交易行為,也會有把經濟利益看作高於一切的商人。但是,對於目前收藏行業,我認為,需要的不是任意地橫加指責,而是倍加嗬讓其生存下去,護保護其健康可持續發展。

據我所知,每年都會有許多民間收藏家向國有博物館捐獻不計其數的藏品。因為收藏家認為,在古董藝術品麵前,我們每個人隻不過是曆史的匆匆過客,渺小且短暫。大都以平淡、自然、虔誠的心態來收藏。

中國經濟,經過四十餘年的高速發展,讓物質生活極大豐富,同時也讓古玩藝術品身價倍增,元青花“鬼穀子下山”大罐以2.3億元人民幣拍賣成交,世界嘩然了;到很多書畫名家的作品拍賣成交價不斷的過億,中國人坐不住了,也讓中國的收藏人瘋狂了;古玩和藝術品市場的火熱,讓民間收藏愛好者們看到了希望,大家認為,中國的民間收藏經過嚴冬和風雪的考驗,熬過了嚴寒,民間收藏的春天就要到了。

可是,這些現象看起來很美,卻像彩虹虛無縹緲。因為按此計算,中國的古玩瓷器,似乎可以買下全世界。

這三年,房地產行業已經是哀鴻遍野,經濟也萎靡不振,我認為,也許是給古玩藝術品一個機會,大量資金一定會追逐新興產業,相對傳統的其他行業,收藏市場是資源優化配置的最佳行業,有收藏經驗的者都深有感觸,這個行業不需要消耗太多國家資源,一個小碗就可以和一座大樓、一架飛機相等值,這些藝術品是幾千年來中國人積累而沉澱的財富,沉澱了五千年的文化藝術財富,必定會爆發出地震山搖的光芒,除去裹身泥沙,古玩藝術品的寶藏真身才被世人看清。

如今,民間收藏擁有了大量的古代藝術品,這些財富龐大而且保值,但未能流通,正所謂不流通便流失。我認為,麵對行業現實存在的問題,隻能宜疏不宜堵,鬆開文物藝術品的枷鎖,國家支持鼓勵民間收藏,讓他自由地飛十年;這樣才是收藏和保護是中華民族文化延續最好的手段,隻有保護了大量珍貴的藝術瑰寶,才能展示我國強大的文化魅力,提升文化軟實力。

有些問題是客觀存在且亟須解決的,首先是法律法規問題,至今還沒有出一部真正的有關民間收藏交流交易專項法律法規,現代社會是法製社會,人們的一切社會活動都應該有一定的社會規範管理並約束,沒有法律的具體規定,首先意味著民間收藏合不合法的問題。《文物保護法》雖然有相關規定,但還是太過於籠統,並不十分完善。

其次是話語權問題,長期以來,體製內的專家學者長期把持著行業話語權,但是他們很多人並未深入了解民藏,有的人隻是搞研究做學術,對於古玩行業裏的那些內幕並不了解,在古玩藝術品的真假鑒定方麵,他們僅僅依據考古的科學鑒定,還有所謂的館藏標準,說真即真,說假即假顯然不合適,因為他們把假當作真,把真當作假的事件不是一次兩次了,也鬧了不少笑話,在此不作討論。

還有就是藏品的流通問題。世人都知道,藏品價值隻有在流通中才能得到體現,價格隻有在流通中才能實現。一個民間收藏家傾全家之力,用自己畢生的精力與財力收藏的大量藏品,由於受市場“瓶頸”和流通的限製,隻能讓藏品沉睡在自家的床底下,不知猴年馬月才能變現,這是讓他們無奈心酸的關鍵,因此,很多富有的藏家到最後都變得“窮困潦倒”,直到他們過世後,他們的藏品才體現價值。

這幾年,很多藏友及藏家一直在討論藝術品價值認證的問題,我個人認為,藝術品價值的認定一定要有權威性和擔保性,一旦確認,就要終身負責。這當然需要金融機構、擔保機構和藝術品行業機構共同認定、評估才行,需要探索出一個全新符合中國國情的模式。

一個藝術品的真正價值認定是很難的,除了製作成本以外,它的藝術價值也是難以評定的,每一件古玩藝術品都有它自身特有的文化、曆史、藝術價值。

如今,國家開始進行文物普查,進行文物登記,我覺得這是一個非常好的事情。文物登記後,有了身份證明,才能從地下走到地上,也有助於交流交易。

文物普查是一個解決古玩藝術品身份認證的一個辦法,既然要普查,那就要把民間收藏的藏品都做好登記,通過權威機構認定藏品的真與贗,並大赦文物,隻要不是嚴禁的品類,藏家手裏的藏品可不問出處,誰擁有,誰就是它的主人,就可以合法的在市場流通。

文物普查登記是個任務繁重的工作,執行中肯定困難重重,光靠政府機構的力量是遠遠不夠的,可以與各地區的古玩藝術品協會合作,授權當地協會組織,讓古玩協會組織初步篩選普查,不失為事半功倍的方案,這需要國家提供良好的政策環境。

今天,中國不缺真正的收藏家,收藏行業之所為沒有良性循環,究其本質原因是因為我們還沒有建立起一套完善的交流交易係統,古玩藝術品的金融功能沒有完全實現。讓文物活起來,國家鼓勵民間收藏、重視民間收藏,隨著不斷出台一係列與時俱進、符合實際國情的政策法規,我相信,中國古玩藝術品市場的發展會越來越好,也相信在未來五年到十年,每位收藏愛好者和藏家都會有更多發展機遇和非常不錯的收藏收益前景。

熱點推薦

- 2022世界杯32强赛程表时间

- 2022世界杯预选赛

-

全球食品創新平台第五期已啟動,攜手共創安全、健康、綠色的未來

-

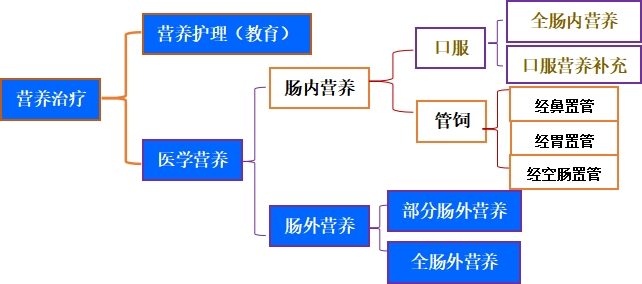

特醫食品不是藥,卻是臨床治療的關鍵支撐

- 世界杯2022赛程时间表最新

-

讓文物活起來、鬆開文物收藏枷鎖,是激發民藏活力的第一步

-

憑實力說話,做更好的係統解決方案服務商

-

聚焦牡丹生態產業鏈,做牡丹產業價值的創新與推動者

-

植物肉領域新軍突起,米特加將如何博得青睞?

-

倡導綠色健康,致力於甜蜜事業的發展

-

用心研發、努力成長,立誌成為在線檢測行業的標杆

-

鄭州市一田古陶瓷博物館文物鑒賞交流中心在鄭州開業

-

抓住市場機遇,深入布局製糖行業

-

專注生產透明質酸鈉,為健康事業創造價值

-

全鏈條全過程閉環監管,打造“食在廣州,食得放心”的金字招牌

-

康飛:著眼需求、提升體驗、實現價值,讓生活更安全

-

倚“老”賣“新”:堅守與傳承的老字號煥發新生機

-

洞悉新“食”代消費趨勢,把握大健康發展機遇

-

做適合健康生活方式的產品,滿足消費者對食物的預期

-

ADM:力行不輟、多元發展,滿足消費者的營養需求

-

新消費時代下,全新IFF將引領食品飲料企業把握市場機遇

-

諾維信:通過創新生物技術讓消費者擁有更美好的生活

-

北大荒完達山乳業:以高寒生態奶標準擘畫中國奶業新未來

-

順應時代消費需求,打造更高端的麥芽餅

-

櫻木良品:做“簡約不簡單”的良心食品

-

源於自然的饋贈,賦予品質的生活

-

科學儀器專業交流平台,聚焦尖端創造

-

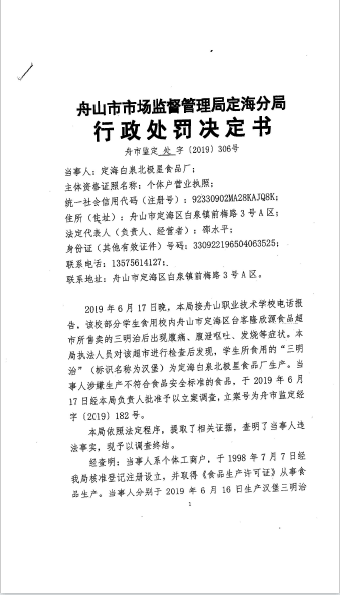

浙江舟山一學校發生世界杯賽程預測 事件已近2年 中毒人數至今還是個迷

-

施耐德電氣:助力食品飲料行業的數字化升級

-

科學創新、技術落地,為食品行業發展提供源動力